骨粗しょう症の生活指導について

骨粗しょう症は、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。特に高齢の方は転倒による骨折のリスクが高く、日常生活の中での予防がとても大切です。適切な食事・運動・生活習慣を取り入れ、健康な骨を維持しましょう。

1. 食事で骨を強くする

✅ カルシウムをしっかり摂る

カルシウムは骨の主成分です。毎日の食事で十分に摂取しましょう。

📌 カルシウムを多く含む食品

- 牛乳・チーズ・ヨーグルトなどの乳製品

- 小魚(いわし、ししゃも、ちりめんじゃこ など)

- 大豆製品(豆腐、納豆 など)

- 緑黄色野菜(小松菜、ほうれん草 など)

✅ ビタミンDでカルシウムの吸収をサポート

ビタミンDは、カルシウムの吸収を助ける大切な栄養素です。

📌 ビタミンDを多く含む食品

- 鮭・さんま・いわし などの青魚

- きのこ類(しいたけ、しめじ など)

📌 日光浴でビタミンDを増やす

- 1日 15~30分、散歩や日向ぼっこをしましょう

- 室内でも 窓越しの日光 を浴びると効果的

✅ ビタミンKで骨の形成をサポート

📌 納豆、ブロッコリー、ほうれん草 などを積極的に摂取しましょう。

2. 適度な運動で骨を強くする

適度な運動は、骨密度を維持し、転倒を防ぐ筋力をつけるのに役立ちます。

✅ 骨に適度な刺激を与える運動

📌 ウォーキング・ジョギング(骨に負荷をかける有酸素運動)

📌 スクワット・軽い筋トレ(下半身の筋力を鍛えて転倒を予防)

📌 ストレッチ・ヨガ(関節の柔軟性を高めてケガを防ぐ)

✅ 毎日の生活に取り入れやすい運動

- エレベーターではなく階段を使う

- 買い物の際に少し遠回りして歩く

- テレビを見ながら足踏み運動をする

無理のない範囲で、継続することが大切です!

3. 転倒を防ぐ生活習慣

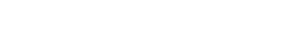

骨粗しょう症の方は、転倒による骨折に注意が必要です。

✅ 家の中の安全対策

📌 絨毯やカーペットの段差をなくす

📌 床に物を置かない(つまずきやすい場所を作らない)

📌 夜間の移動は足元をしっかり照らす

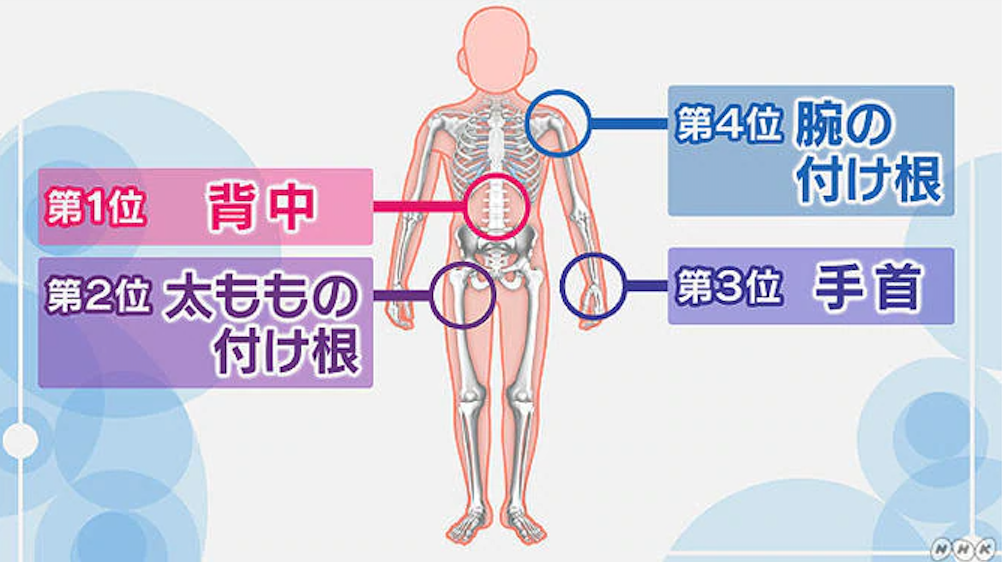

✅ 正しい姿勢を意識する

📌 背筋を伸ばし、猫背にならないように意識する

📌 長時間の座りっぱなしを避け、こまめに動く

4. 生活習慣の見直し

✅ 禁煙・飲酒を控えめに

- 喫煙は骨の新陳代謝を妨げ、骨密度を低下させます

- アルコールの飲み過ぎはカルシウムの吸収を阻害するため、適量を守りましょう

✅ 定期的な検査を受ける

- 骨密度測定を定期的に行い、骨の状態をチェック

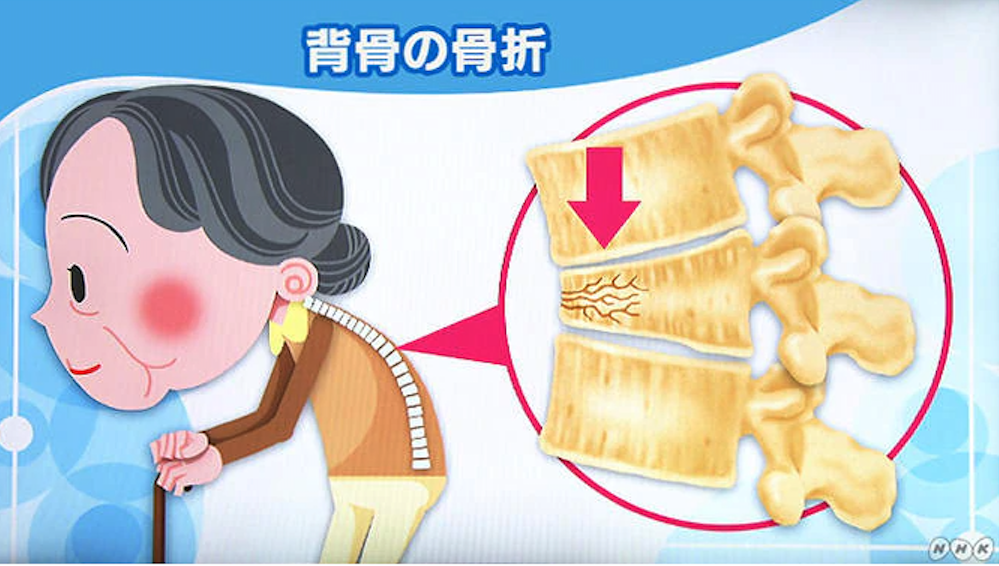

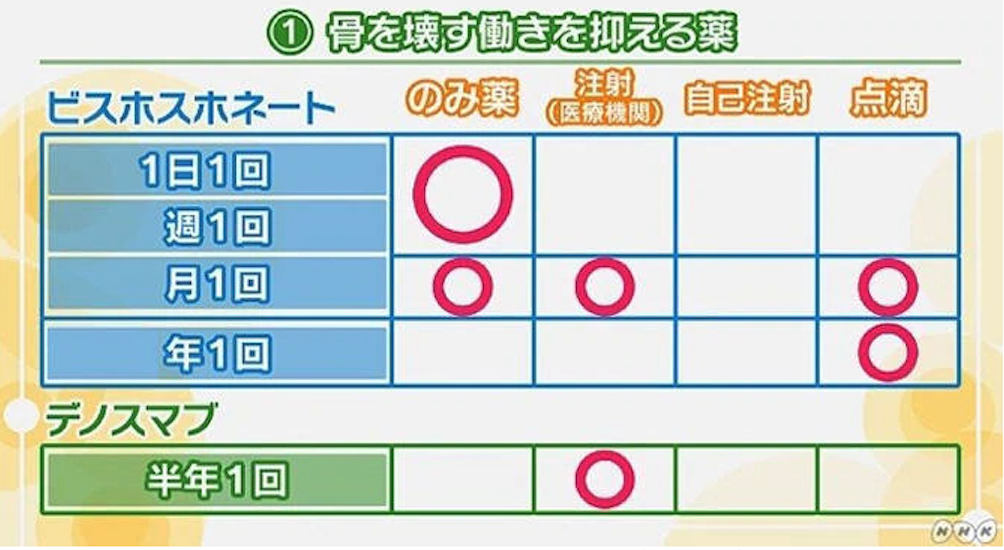

- 医師の指導のもと、必要に応じて薬を服用する

まとめ

✅ カルシウム・ビタミンD・ビタミンKをしっかり摂る

✅ 適度な運動で骨と筋力を鍛える

✅ 転倒を防ぐために家の環境を整える

✅ 禁煙・節酒を心がけ、健康的な生活を送る

✅ 定期的に骨密度をチェックし、早めの対策をする

骨粗しょう症は、日々の生活習慣で予防が可能です。 無理なく続けられる方法を取り入れ、健康な骨を維持していきましょう!